排水処理・省エネ・脱炭素のお役立ち情報を提供する「エイブルブログ」。

今回は、プラスチックリサイクルの促進に関する情報と、それに関する排水処理の課題について解説します。

新しいプラスチックリサイクルの法律がスタートしています。自治体及び自治体委託業者様にお役に立つ内容になっています。

地方公共団体は汚れのついた食品プラスチック容器包装などのゴミを分別し、粉砕・洗浄後にリサイクルしていきます。その際に問題になるのがゴミの洗浄後の排水です。特に食品容器包装は油汚れが強く、排水処理に手間がかかる問題があります。

この記事では、プラスチックリサイクルの法規制の概要と、排水処理の課題解決について解説していきます。

プラスチックリサイクルに関する新しい法規制

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラ新法)とは

プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機として、国内におけるプラスチック資源循環を促進する重要性が高まっています。

こうした背景から、2022年4月にプラスチック使用製品の設計製造から廃棄処理まで、プラスチックの資源循環の取組を促進する「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下、プラ新法)」が施行されました。

基本原則「3R+Renewable」とは

事業者、消費者、地方公共団体等のすべての関係者がそれぞれの役割への積極的な取組で3R+Renewableに取り組んでいくものです。

ワンウェイの容器包装・製品を減らし減容化すること。

できる限り長期間、プラスチック製品を使用すること。

分別回収を通じて再利用すること。

プラスチック製品の原料を再生材・再生可能資源・バイオマスプラスチックに切り替えること。

事業者、消費者、地方公共団体等すべての関係者の役割

- 事業者は、プラスチック排出を抑制し、リサイクルしやすい設計、自主回収・再資源化に努めます。

- 消費者は、プラスチック排出を抑制し、分別排出に努めます。

- 地方公共団体は、プラスチックを分別収集し、再商品化に努めます。

↓参考サイト:環境省ポータルサイト「プラスチック資源循環」

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラ新法)の普及啓発ページ

プラスチックリサイクルの活発化

プラ新法では、市町村がプラスチック廃棄物の分別収集・再商品化をおこなう努力規定が設けられました。また併せて、プラスチック廃棄物の分別収集・再商品化が循環型社会形成推進交付金(以下、3R交付金)の交付要件となりました。

このため、各都道府県は市町村に対して、法理解や対応要請、対応アンケートなどを実施しています。

埼玉県の取り組み事例

埼玉県は、市町村へのプラ新法対応を促進するために、プラスチック回収についての啓もうをおこなっていますのでご紹介します。

県内市町村のプラごみのリサイクル状況(令和5年6月末)

- 容リプラ・・・ 33自治体/63自治体

- 製品プラ・・・6自治体/63自治体

特に製品プラ(廃バケツやプラケースなど)のリサイクルはまだまだのようです。

市町村がごみ処理施設の整備を行うにあたり、3R交付金を受けるためには「容リプラ」と「製品プラ」を他のごみから分別収集し、再商品化を行う必要があることを解説しています。

使用済プラスチックはゴミではなく資源!分別収集し再商品化する流れが来ていることを啓もうしています。

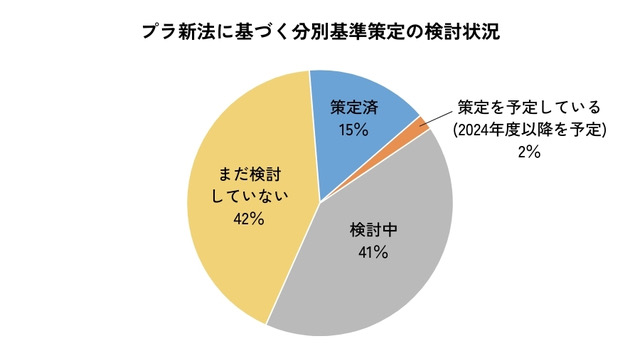

また、市町村のプラ新法への対応状況についてのアンケート結果が記載されています。その中から、プラ新法での分別基準策定の検討状況を紹介します。

策定済みは15%、その他の検討中や未検討が85%との結果です。2022年施行、2024年段階でまだまだ対応が進んでいないことがわかります。

↓参考サイト:「埼玉県市町村のプラスチック回収について」

市町村のプラスチック回収について

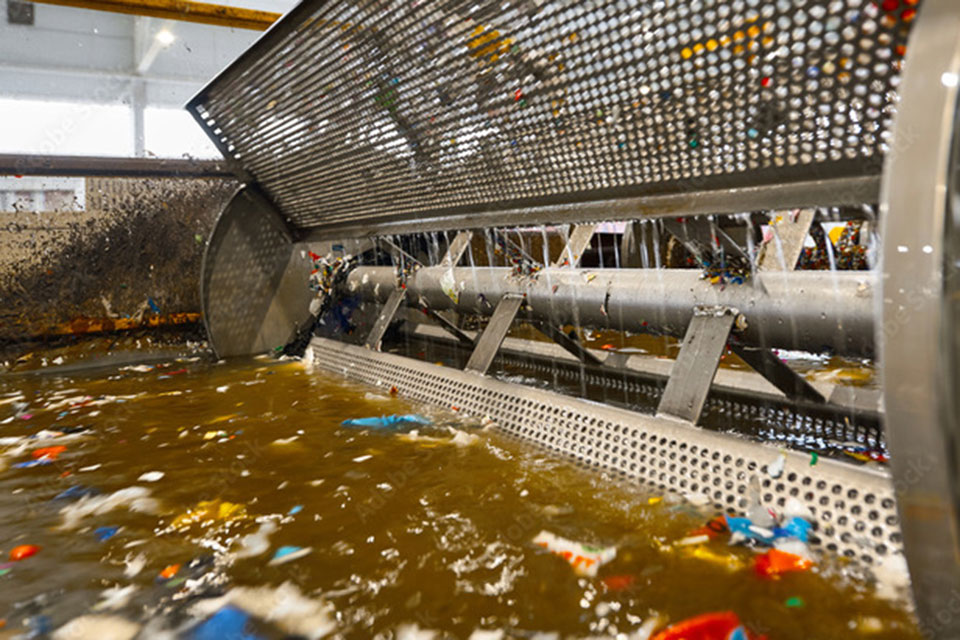

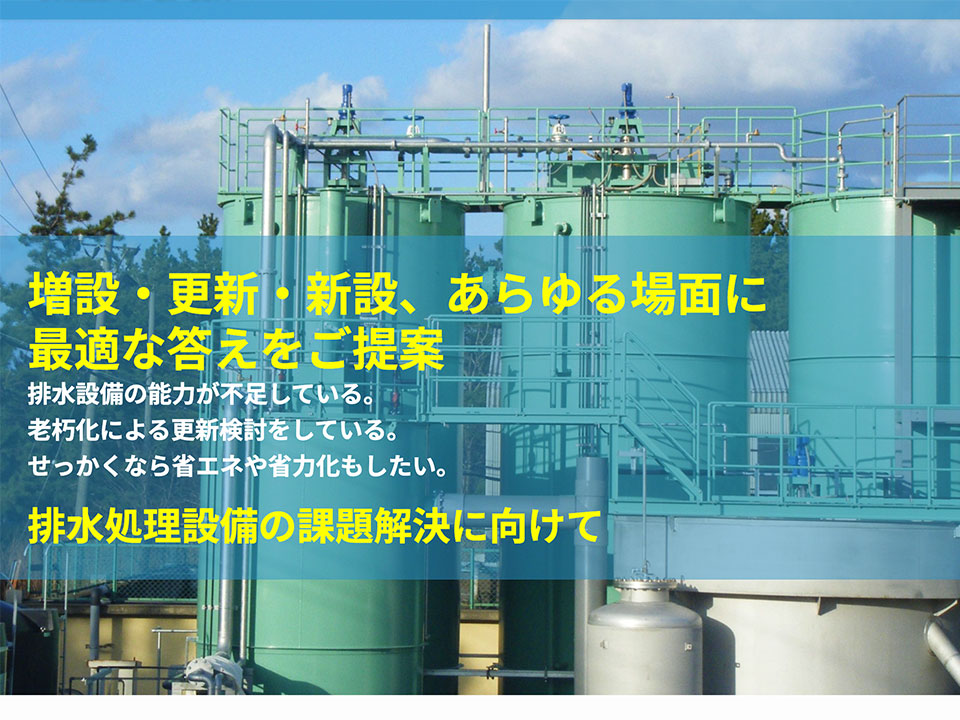

プラスチックリサイクル工場における排水処理

食品・飲料系の容器・包装材については、リサイクルにより再利用する動きが活発化してきています。回収された容器・包装材は破砕・洗浄などの工程を経てリサイクルされますが、洗浄の工程で発生する排水に対しては、適切な処理を行う必要があります。これらプラスチックリサイクル排水には、元々の内容物である食品や飲料に由来する汚濁物質が含まれるため、基本的には食品や飲料工場の排水と同じ技術で処理が可能ですが、プラスチックリサイクル排水特有の性質も持つため注意が必要です。

プラスチックリサイクル排水の特徴

プラスチックリサイクルの工程では破砕後に洗浄が行われます。このためプラスチック片が排水に混入しますが、生物処理では処理できないので事前に十分に取り除く必要があります。

PETボトルはリサイクル後に再度ボトルとして使用することが多いため、アルカリによる強い洗浄が行われます。この際、PET樹脂の加水分解により発生するフタル酸及びエチレングリコールが排水に混入するため、その分を見込んだ排水処理設備を設ける必要があります。

プラスチックリサイクル時の洗浄水は循環使用することも多く、その循環比率は洗浄水の入手コスト、排水の放流先(河川・原水)などにより様々なケースがあります。また、排水処理後の処理水を1次洗浄水に利用することも可能です。洗浄工程の運転状況を十分に考慮して排水処理設備を構築する必要があります。

エイブルのプラスチックリサイクル工場排水処理ソリューション

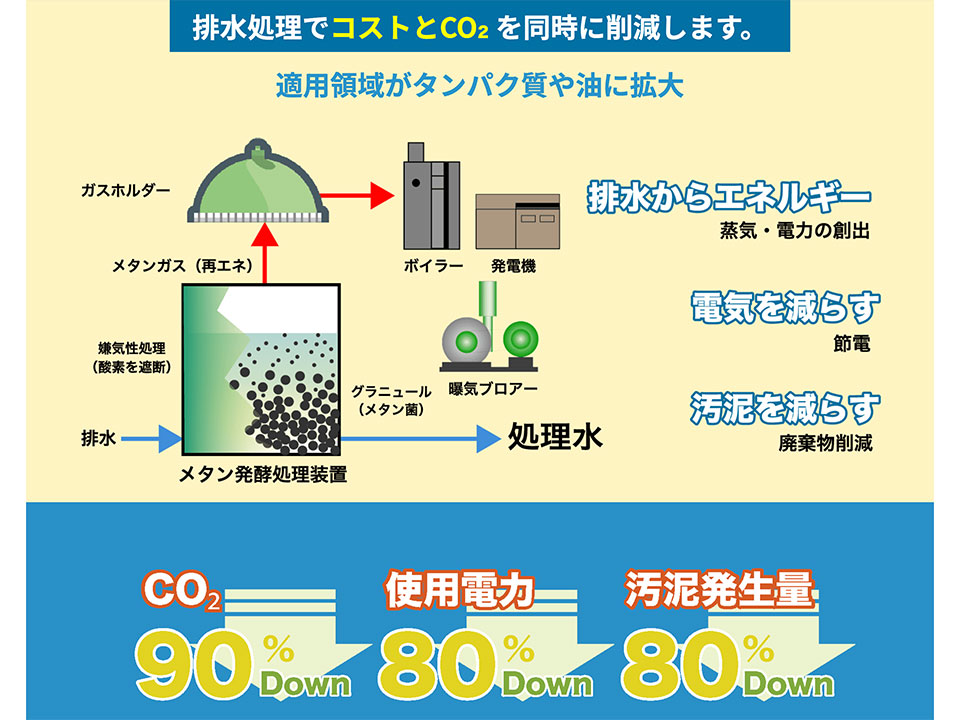

プラスチックリサイクル排水は基本的には洗浄排水であるため、循環使用する場合も含めてそれほど汚濁濃度は高くありません。但し、内容物の処理(廃棄品など)を含む場合、排水の濃度は大幅に高くなります。この場合、メタン発酵による排水処理システムを導入することによりランニングコストの低減、CO2削減などのメリットが得られます。

まとめ

当社は一早くプラスチックリサイクル排水処理に取り組み、現在までに

- PETボトルリサイクル

- 食品包装プラスチックリサイクル

- 内容物の処理を含む容器リサイクル

における排水処理設備を手掛けてきました。

特に③においてはメタン発酵排水処理システムを導入し大幅なコスト・CO2削減を実現しています。プラスチックリサイクル排水の処理は、その特徴を熟知し、多くの食品系排水処理装置を有するエイブルにお任せください。